「社員のエンゲージメントを高めたい」

「もっと社員が自発的に動ける組織にしたい」

「業務改革・働き方改革を進めたい」

そうお考えの企業は多いですが、いざ取り組もうとしたときに、こんな声が上がることも少なくありません。

「うちの組織、今どんな状態なんだろう?」

「どこを目指せばいいのか、定まっていない」

「施策を打っても、なぜか社員に届かない」

実はこのような状況の背景には、組織の「現在地」と「目指す姿」が曖昧なままスタートしてしまっていることがあります。

風土改革は、“見えないもの”を扱うチャレンジ

企業文化や組織風土、そして社員のエンゲージメントは、目に見えにくく定量化しづらいテーマです。

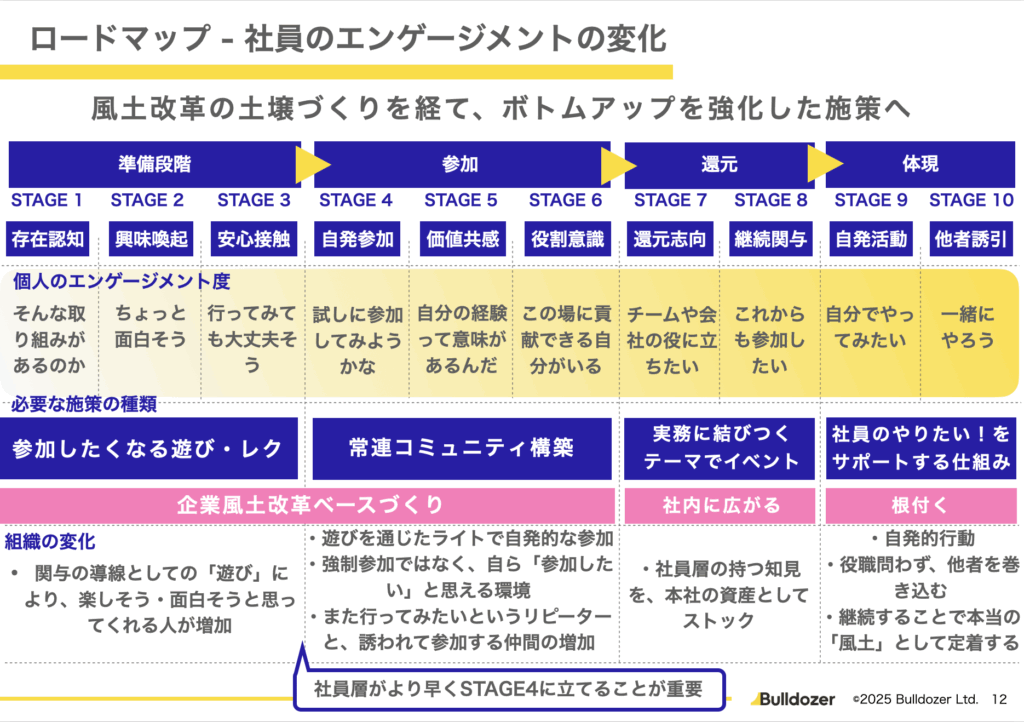

そのため、「今どんな状態か」「理想はどんな姿か」を共通の言葉で話すことが難しく、せっかくの改革も足並みが揃わずに終わってしまうケースもあります。そこで私たちは、社員のエンゲージメントの状態を10のステージで可視化するフレームを活用しています。

社員エンゲージメントの10ステージとは?

以下の図は、社員の「エンゲージメントの心理的段階」を10段階で整理したものです。

◾️STAGE 1〜3:準備段階

→ そもそも存在を知らない/ちょっと興味が出た/安心して関われるか様子見

◾️STAGE 4〜6:参加段階

→ 自ら試しに参加/価値を感じ始める/役割を持ち始める

◾️STAGE 7〜10:還元・体現段階

→ チームや会社への貢献意識/継続的な関与/自ら動き出す/他者を巻き込む

このように、社員の状態を“言語化”して把握することで、施策の方向性や順序を検討しやすくなります。

風土改革を始めるための“共通言語”です

このフレームの目的は、正解を導き出すことではなく、組織内で共通の認識を持つことです。

例えば…

「今、うちの社員ってSTAGE3くらいに多い気がします」

「じゃあまずSTAGE4に上がるには、どんな体験が必要かな?」

「半年後、STAGE6くらいまで広げられていたら良いね」

といった具合に、“今どこにいるか”と“どこを目指したいか”を対話できる土台になります。

現在地と理想の共通認識がないと、なぜうまくいかないのか?

風土改革に取り組もうとするとき、「理想の姿」を思い描くことはとても大切です。

しかし、「今どこにいるか」という現在地を見誤ったまま進めてしまうと、かえって逆効果になってしまうこともあります。

例えば、こんな失敗がよく見られます:

①現状を無視して、理想だけ見た施策を行ってしまう

「自発的に動ける社員が増えるといいよね」

「心理的安全性が大事だよ」

—— 理想がわかっていても、実際に社員が置かれている状況はかけ離れたステージかもしれません。

結果として、こんな状況が起きていませんか?

◾️一部の社員しか参加せず、広がらない

◾️「やらされ感」が増し、かえって後ろ向きに

◾️取り組み自体が“空中戦”のまま終わってしまう

②「一部の先進層」だけが動いて、温度差が広がる

理想に向かって動ける社員は一部にいても、「一部の人だけが盛り上がっている」ように見えてしまいます。

結果として、

◾️「またあの人たちだけでやってる」と思われる

◾️巻き込むつもりが、むしろ距離を感じさせてしまう

◾️風土改革が“特別な人の取り組み”になってしまう

だからこそ必要なのは、「今どこにいるか?」の確認

どれだけ良い施策でも、社員の状態に合っていなければ届きません。

まずは「今、社員がどのステージにいるのか」を把握し、それに合った“次の一歩”を設計することが鍵になります。

このように、「現状と理想のギャップを見える化すること」が風土改革の精度を高めるために欠かせないプロセスです。10ステージのフレームは、まさにその“地図”となるツールです。

まずはこの2つを確認してみてください

1. 自社の「現在地」はどのステージにあたるか?

◾️社員がどんな言動をしているか?

◾️どのレベルの関わり方が見られるか?

たとえば、「そんな取り組みがあるの?」という声が多いならSTAGE1、

「また参加したい」という声が出ているならSTAGE4〜5に近いかもしれません。

2. 理想とするステージはどこか?

◾️「この状態まで行けたら理想だな」と思えるステージは?

◾️1年後、どのステージの社員が増えていたら嬉しいか?

施策を考えるときは、この“ギャップ”を埋めていくように設計していきます。

最初の鍵は、STAGE4「自発参加」までを広げること

風土改革における重要な転換点は、STAGE4に立てる社員が増えることです。

この段階になると、社員は「試しに参加してみようかな」と思えるようになり、強制ではなく、“面白そうだからやってみる”という自発的な行動が生まれ始めます。

この“入り口”を広げるために、私たちは「遊び」や「レクリエーション」のような、気軽で楽しい参加の体験を最初の施策としておすすめしています。その先に、「また参加したい」と思ってくれる常連が増え、コミュニティが構築され、「私もこのトピックでやってみたい」「みんなにも体験して欲しい」という社員が増えれば、風土改革は自然と進み始めています。

最初の一歩は、現在地と理想を共通認識することから

組織変革は、一気にゴールにたどり着くものではありません。

ですが、「今どこにいるのか」「どこに向かうのか」を共通の地図で確認することで、道筋が見えてきます。

この10ステージのフレームが、皆さまの組織における風土改革の出発点となれば幸いです。

株式会社Bulldozerでは、お客様の現在地と理想に合わせて、完全オーダーメイドな風土改革支援をご提供させていただいております。

現在地の認識やお客様の組織の理想像のすり合わせから、実際の施作の検討・実施まで、まずはお気軽にお問い合わせください!

他のおすすめ記事をみる

Contact

資料のダウンロード・

お問い合わせはこちらへ

「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」

そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。