Interview インタビュー

組織開発

物流

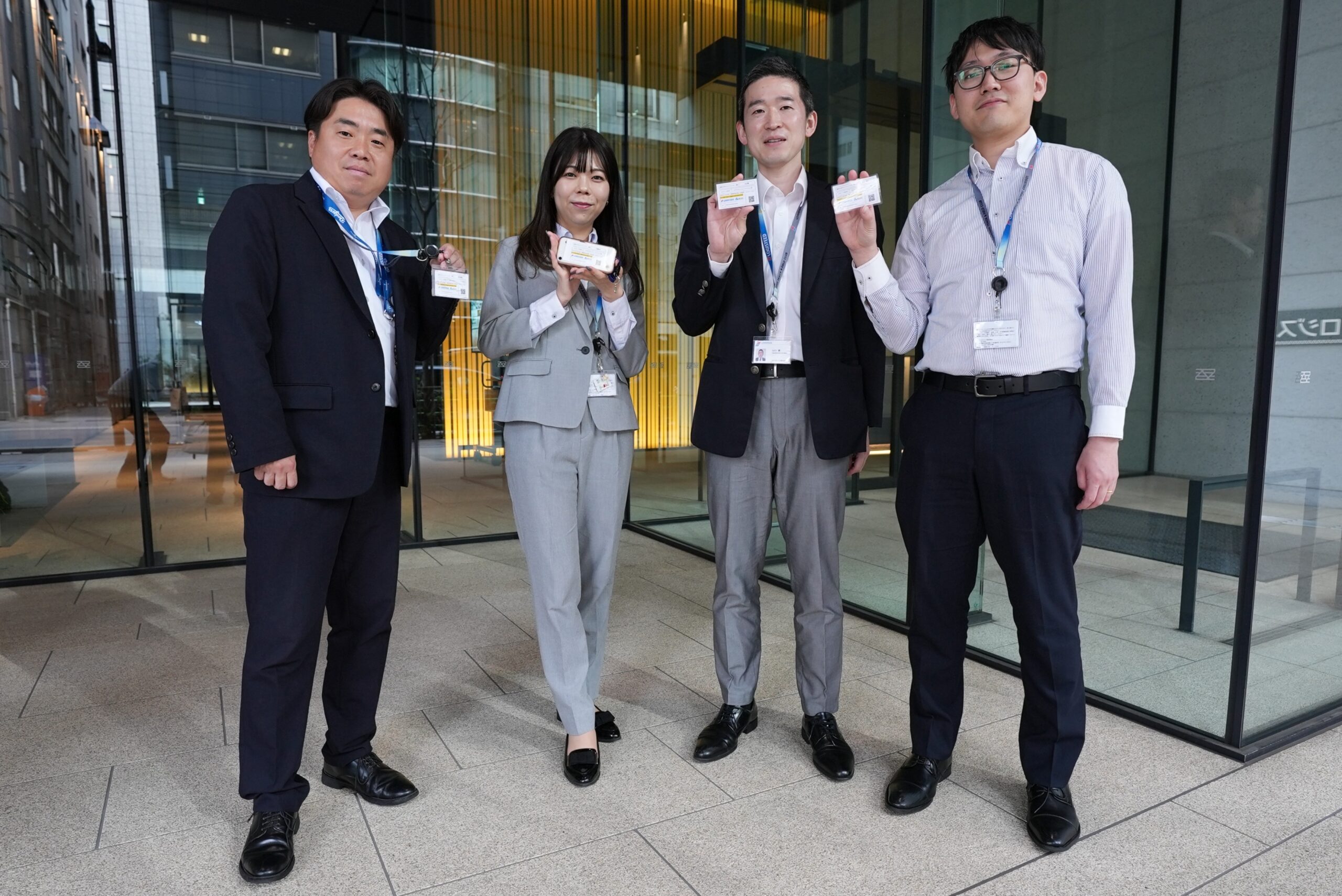

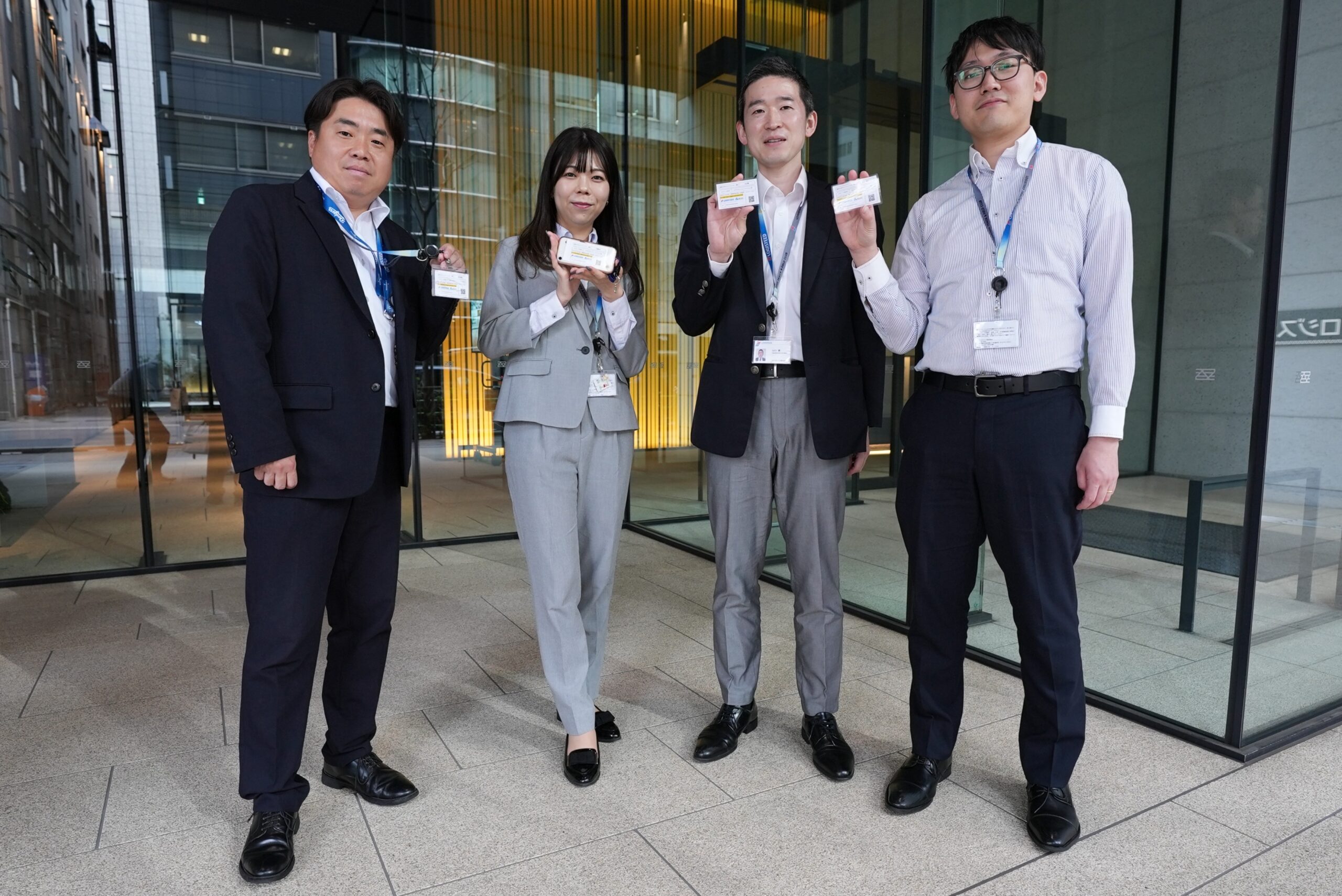

早速、認定SCDOSエバンジェリスト1期生の修了書をスマホカバーや名札の裏に入れるエバンジェリストの皆様。

修了証を肌身離さず持ち歩くことで、プログラムを通じて得た気づきやマインドを日々の業務の中で思い返し、またSCDOSを通して価値を提供する自社や自分自身への誇りも持ち続けられる。

エバンジェリストが生んだ語る力と組織の進化

ロジスティード株式会社様

POINT1 自社サービスが生まれた背景や意思決定を追体験。サービスの本質的な価値を“自分の言葉”で語れる人材が育った

POINT2 マインドが育ち、”全員エース”に。エース同士が相談し合う「考える組織」が構築でき、基幹事業に成長させる次フェーズへの足並みや方向性が揃った

POINT3 サービス開発担当者も、経験を振り返ることで意義や意味を再解釈し、チャレンジに立ち向かう自信に。一丸となって事業を加速させる土台づくりに

「自社の商品やサービスを、自分の言葉で語れる人材を増やしたい」

「今ある正解にとらわれず、社会や会社の未来を考え、主体的に行動できる人を育てたい」

「“自社だからこそ描ける未来”を、仲間とともに創っていきたい」

という想いを持っておられるリーダーや社員の方々に読んでいただきたい記事です。

どれほど優れたサービスやソリューションがあっても、それを社内で深く理解し、自分の言葉で語れる人がいなければ、その価値は十分に世の中に対して発揮されません。本質的な価値を理解した上で自分ごと化し、その価値や魅力を高い熱量で伝えていける人が不可欠です。

◾️ロジスティード株式会社

国内外で高度な物流サービスを提供する物流業界のリーディングカンパニー。物流の枠を超えた価値創造で顧客の経営課題に寄り添い、革新的な物流設計と運営支援を行う。

◾️概要・実施背景

ロジスティード株式会社様がDXソリューションとして押し進めるサプライチェーン最適化サービス「SCDOS(Supply Chain Design & Optimization Services)」(通称:エスシードス)は、2015年より開発が進められてきた、サプライチェーン・ロジスティクス領域のデータ活用を基盤とするソリューションです。SCDOSはビジネス環境の変化が早い時代において必要なアプローチとして高い価値を持つ一方で、その意義が社内に十分に伝わっておらず、「お客様への訴求の仕方が難しい」という印象を持たれてしまうことも少なくありませんでした。また、顧客が抱える課題の本質を理解し、戦略的に活用できる若手人材の育成も、今後に向けた重要なテーマとなっていました。SCDOSを牽引していく次の世代が、サービスの魅力や本質的な価値を自分の言葉で語り、会社の未来を“自分ごと”として主体的に考え、行動できるようになることを目指して立ち上がったのが、”エバンジェリスト育成プログラム”です。

“エバンジェリスト”とは、もともとキリスト教における「伝道者」を意味する言葉です。IT業界では、製品や技術、思想などの価値を熱意をもって広める役割を担う人材を指し、企業や業界の中で共感と行動を生み出す存在として注目されています。このSCDOSは、開発・戦略・営業と、部門を超えて一体となり推進しています。本プログラムは、「過去〜現在」「現在」「現在〜未来」の3フェーズで構成されており、時代背景と併せてサービスやその裏側にある考えを深く理解することで、意思決定を追体験することで“自分ごと化”を加速させるためのオーダーメイドプログラムです。

ロジスティード株式会社様は、グループ会社でシステム開発を担当するロジスティードソリューションズ株式会社様とともに11名で本プログラムに参加されました。本インタビューでは、ロジスティードの営業担当者5名の方々に本プログラムの導入を決めた理由や組織に起こった変化についてお話を伺いました。

◾️インタビュー参加者

半澤 康弘 氏/西川 貴裕 氏

開発の初期段階から携わり、SCDOSをDXサービスの中核に成長させた責任者。一人一人の内発的な動機づけを重視し、本プログラム導入に至った。藤波 翔平 氏

サービス提供開始時より、SCDOSを活用した社内プロセスの高度化や社外へのサービス提供に携わる。「考える組織」への変化を実感している。大磯 依央 氏

入社後、一貫してSCDOSのサービス提供に携わる。新卒入社5年時点で本プログラムに参加。今後、米国へのサービス展開の中核を担う事を期待されている。山口 豊 氏

中途入社7ヶ月時点で本プログラムに参加。今後、国内でのSCDOSのサービス提供の中核を担うことを期待されている。

エバンジェリストプログラム導入前の課題と期待感

創りたい未来を考えるには内発的エネルギーが必要だった

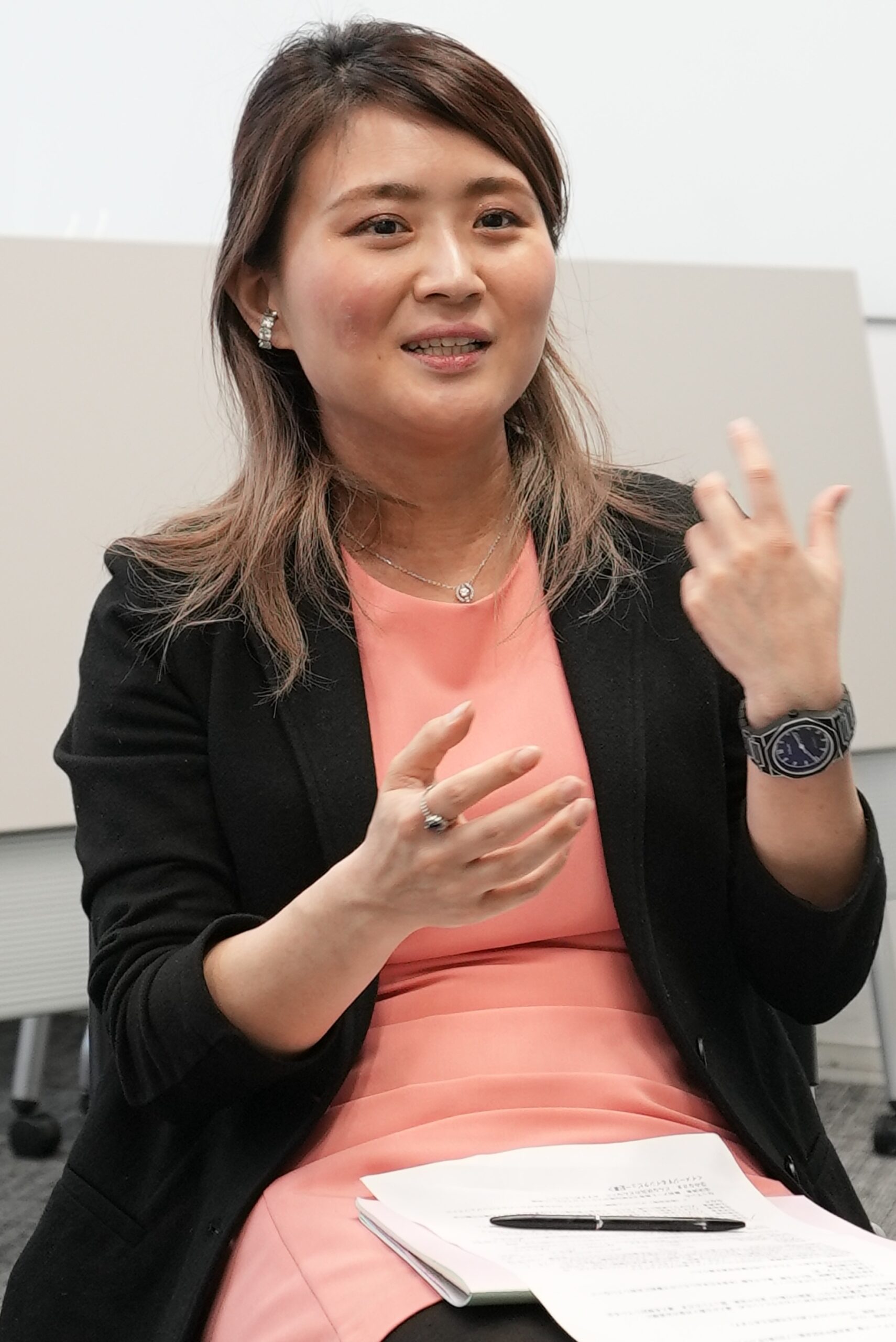

尾和:最初Bulldozerにご相談いただいた時、どのような課題や悩みがありましたか?

半澤康弘氏(以下、半澤):我々は、ユーザーの視点で課題を見つけ、アイデアを試しながら少しずつ解決策を作っていくという”デザイン思考”はずっとやってきた会社なので、デザイン思考を中心にして物事を構造化して組み立てることは得意としています。

でもアート思考の発想はその逆で、我々の作りたい未来を起点にして考えますよね。創りたい未来を考える中で、個人のエネルギーも生まれてくるので、そこが今までと違うと思っています。

サービスを広げていくにあたり、自分からエネルギーを出して燃えられる人ってなかなかいないなって思ったんです。だから、人の感情だったり、内発的なエネルギーが出てくる人間を作りたいと思った時に、アート思考のワークショップは良いきっかけになると思ったんです。

カリキュラムの組み立て方も面白いと思っています。ワークショップでは、私や西川さんからも一部、サービス開発の背景を参加者に説明しました。少し恥ずかしかったですが、たくさんお話しできました。ワークショップ後の変化として、当時、中途で入社してから半年くらいだった山口さんは以前より自分で判断できるようになり、主体的に考えたり工夫するようになりましたね。

西川貴裕氏(以下、西川):今SCDOSの営業マンは誰だって言われたら、彼(山口)ですって言いたくなりますよ。本当に。彼はまだ入社してから1年も経っていないんです。昨年4月に入社して、10月にエバンジェリストプログラムを受けて、それから半年経ちましたけど、今日僕らがこう言えるってすごいことだと思うんですよね。

半澤さんと僕は2015年からこのSCDOSを作ってきて丸10年で今の熱量です。でも、山口さんにも近い熱量を感じるんです。もちろん、働く環境や人との関係も影響していますが、エバンジェリストプログラムがあったことで、今までで一番短い期間でロールモデルになってくれました。

今年に入ってから会社の経営体制が変わって、グローバルに攻めていくという時の武器としてSCDOSに白羽の矢が立ったんです。私としても半澤さんとしても「これはチャンスだ」と。我々がこれまで作ってきたSCDOSが会社の中で光れるチャンスだということで、この熱量を皆にも持ってもらいたい、主体的に動いてもらいたいと思い、Bulldozerさんのワークショップ導入を決めました。

私たちはサプライチェーンイノベーション部なので未来の物流のサプライチェーンを設計します。ワークショップの中で行った「時空間の振り子」のワークは、やっている時には「何だこれは?」と思っていましたが、今自分が営業に行くと「時空と振り子」の話をしていることが多いんですよね。5年後の物流を考える時、じゃあ5年前の物流からどのくらい変化していたのかなとかを話すようになりました。これまでそういう考え方をしたことがなかったので、考えが変わりましたね。

“突破力”と“全員エース”の必要性を感じた瞬間

尾和:グローバルに展開するにあたりSCDOSに白羽の矢が立つという会社と部門の転換点に、「組織にこんな要素があれば上手くいきそうだな」や「組織にこれが足りていないな」と感じることは何でしたか?

半澤:必要なのは「突破力」だと思いましたね。事業をやりきる力や推進力というか。誰でも持っているわけではないけれど、うちのチームのメンバーには、それを持ってやってもらいたいという思いがあります。私はもともと「エースと、それを支えるメンバーがいれば、全員がエースである必要はない」と思っていたんです。ですが、こうした大きな転換点の時には、「全員をエースや戦士にしなければいけない」と思うようになりました。

ワークショップは“時間を買う”ということですが、サービスの背景を知ったり、社会の変化を学んだり、未来を考えたりするような時間は、皆もっとやった方がいいと感じています。そして、今後ある程度の時間が経ってから再度あのワークショップのような場を持つことで、前回とは違った視点や変化が見えてくると思うので、ぜひ再度皆でやってみてほしいと思っています。こうしたプログラムから学びを得て、変化が目に見えて起こることがわかったので、今後もどういった変化が起こっていくのか楽しみにしています。1年後にやれば、前回のワークショップで話していたこととガラッと違うことを話しているかもしれませんし、次やるのが楽しみですね。

西川:今の話を聞いていて、サッカーの日本代表と似ていると思いましたね。昔の日本代表は「W杯出場」が目標でしたが、今は「W杯優勝」を目標にしていますよね。「W杯出場」を目標としていたときは、エースが2人でもできたんです。ですが、「W杯優勝」を目指すのであれば、全員がエースでなければいけませんよね。誰が出場しても同じくらいのレベルである必要で、皆のレベルをそこまで持っていかないと優勝なんてできない。エース2人が間違っている方向に行ったり、誰かが息切れしていてはいけません。会社に当てはめれば、皆が主体性を持って、全員がエースとして、一枚岩になってSCDOSを語っていく「全員営業」である必要があると思っているので、よくそれを皆に伝えています。その先に他社ソリューションも含めた包括的な営業ができると思っています。良いタイミングでできたので良かったです。

これまでの自社サービス理解の方法とその限界

全体像や本質に辿り着くストーリーの理解が重要

尾和:次に、藤波さん、山口さん、大磯さんは、入社後、SCDOSに対してどのように理解の段階を踏んでこられたのですか?

山口豊氏(以下、山口):私が中途入社してSCDOSに関わり始めた当初、SCDOSの各機能については理解していましたが、サービス全体を通して「結局これで何ができるんだろう?」「どんな課題を解決できるんだっけ?」と思うことがありました。そして、そのサービスが持つ本質的な価値や意味を十分に理解しきる前に、営業として商談の場に出ることになりました。もちろん仕事として、与えられた役割を果たすために日々の業務に取り組んではいましたが、今振り返ると、そのギャップを抱えたまま働いていた部分はあったと思います。

尾和:それはそのサービスが存在する価値や、本質的な意味について学ぶ機会がなかったからですか?

山口:良くも悪くも、仕事って「見て学ぶ」ことが多いと思っています。そういう本質的な部分は、誰かに聞いて教わるというよりも、時間が経つ中で少しずつ分かってくるものだという感覚がありました。中途採用なので一から教えてもらうという機会もあまりないですし、やりながら理解を深めていくので、サービスの本質的な意義の理解のために時間を使うことは、あまりなかったですね。

尾和:やり始めないと分からないことや、後で色んな話が繋がることも沢山ありますよね。大磯さんはどうでしたか?

大磯依央(以下、大磯):入社した当初からSCDOSには関わっていて、私の部門がDXや最新技術を扱っていて、自分もそのメンバーであるということに誇りを感じていました。でも、例えば会社の同期に「SCDOSって何?」と聞かれた時に、まだうまく説明できる自信はありませんでした。

尾和:藤波さんはどうですか?

藤波翔平氏(以下、藤波):最初の印象は、SCDOSというサービスそのものよりも、西川さんや半澤さんという“人”の印象が強かったですね。SCDOSに関わっている人たちから話を聞いて、SCDOSの理解を深めていきました。

エバンジェリストプログラムでの変化や気づき

社会の中での自社やサービスの意義を見つめ直すことができた

尾和:そうだったんですね。ワークショップではSCDOSの開発や提供に至るまでの過程の追体験をされました。振り返ってみて、ご自身やチームの中で何か変化はありましたか?

半澤:前半のワークショップでは、SCDOSが社会の流れの中で、どう生まれてきたのかというのを”概念上”で考えましたよね。社会の価値観がどう変化したから、このような需要が生まれたとか。

西川:以前は、SCDOSが価値のあるものだということには大きな確信があったものの、これが「本当にお客様が求めていて買ってくれるものなのか」自信が持てなかった部分があったというのが正直なところです。だから、皆を付き合わせている感覚も少しあり、心の葛藤がありました。でも今ではもうそんな気持ちは一切なくて、この半年でとてもクリアになりました。

山口:転職する前、ロジスティード株式会社は先を行っていて憧れる会社でした。近年は競合他社と差をつけるのが難しくなっているので、何とかしたいと思っています。

藤波:「データは21世紀の石油だ」と言われることもありますが、今の物流業界の状況は、まさにそうなるべくしてなったのだと感じています。だからこそ、単に論理的に「こうあるべきだ」と結論を押し付けるのではなく、社会の流れの中における自社の立ち位置を俯瞰し、その意味を改めて捉え直せたのは、大きな体験でした。

どうしても、正解が上から降ってきて、それに従うだけという構図に陥りがちですが、そうではなく、自分たちで業界や会社、サービスの背景を理解しながら考え、動いていくという感覚を持てるようになったことが、自分にとっての大きな変化だと思います。

ストーリーを紡ぎ直す”追体験”によってサービスの自分ごと化が進む

西川:その時代に生きた人にしか“語れないこと”ってありますよね。たとえばバブルや就職氷河期なども、話を聞けば知ったような気にはなりますが、実際に自分の言葉で語れるかというと、なかなか難しい。SCDOSについても同じで、サービスがどんな背景で生まれたのかを一度サラっと説明するだけでは、どうしても軽くなってしまって、自分ごととして捉えるのは難しいです。だからこそ、今回のエバンジェリストプログラムでは、SCDOSの黎明期を知っている僕や半澤さんと、他のメンバーとの間にある“時間と経験の差分”をストーリーとして紡ぎ直す作業に取り組みました。

大磯:実はずっと、SCDOSは会社の強みや可能性なのに、なぜ社内でもお客様にも知られていないんだろうと、ギャップを感じていたんです。ワークショップの中で、どんな経緯でこのサービスを作ってきたのかという話が繋がったんです。背景にあるストーリーを知らなかったから、そのストーリーが抜け落ちているから伝わっていなかったんだとハッとさせられました。

当初の想像を超えた良い影響

発言やアウトプットの質から部下のマインドの変化と視座の向上を実感

尾和:ワークショップの構成は、”過去から現在、”現在”、”現在から未来”についてのワークショップをしましたが、その中で、SCDOSが”会社を背負うもの”から”業界を背負うもの”になるかもしれないという感覚が皆様の中で確信に変わってきたという風に感じたのですが、皆様の頭の中で何が起こっていたかぜひ伺いたいです。

西川:初めのワークショップでは、参加者の皆に理解してもらえていなかったことが回を重ねるうちに理解してくれていることが伝わってきました。データによって可視化されることがいいと言っているのではなくて、可視化できるようになったら、色んな軸で計測できるようになって、分析が進んで、やるべきことが明確になるということが価値だということが伝わったと思っています。

半澤:皆のアウトプットの質も回を重ねるうちに変わったと思います。営業の場面とか部下を指導する時に喋れるかという面で変わりましたよね。

山口:ロジスティードソリューションズ(ロジスティードのグループ会社で、SCDOSのシステム開発に関わっている)のメンバーがどう考えているのかも分かり、皆で共通認識を持てたという実感がありました。

西川:僕らの世代は、自分たちが主体となって積み上げてきた“成功体験”があります。でも、今の若い世代は、そうした成功体験を自分のものとして積める機会が少なくて、どうしても“先輩たちのやり方を引き継ぐ”ことが多いんですね。”自分が主人公の成功体験”みたいなことが少ない世代なんですよね。

SCDOSを進めるにも、今までのやり方でうまく行ってきたんだから、SCDOSという新しいやり方はやらなくてもいいんじゃないかという考えもあると思うんです。でも、その時代を築いてきた先輩たちがいなくなって、自分たちが組織の先頭に立つときに、「このままのやり方で、本当にこれからもやっていけるんだっけ?」という問いと向き合わなければならない。そういう課題提起なんです。それを我々はずっと伝えたかったけど、どう伝えていいのか分からなかったんですよね。

今回の追体験は、単なる”SCDOSの追体験”ではなく、”SCDOSに対するマインドの追体験”ですね。僕らの世代はリスクを取らなくても今のままの営業でもまだいけるとは思うんです。でも、なぜあえてリスクを取ったのかと言えば、それは“未来”のためです。その未来というのは、会社以上に“後輩たち”のことなんですよね。僕らがやりたいことを実現するため、そして自分らに付いてきてくれた後輩が将来路頭に迷わないためなんです。そんな思いが、この取り組みの根底にありました。

半澤:今のメンバーは5年前の私たちよりすごいと思うんです。当時は、SCDOSにどういう価値があるのかを手探りで模索しながら進めていました。そんな中で、自分にとって何が一番の動機づけになっていたかというと、実際に現場やお客様のもとにサービスを持っていって、「ありがとう」と言ってもらえたことなんです。それが素直に嬉しくて、価値を実感できた。それを繰り返していったという感じです。今、私たちは戦略を考えるフェーズにいますが、こうした“価値が伝わる実感”を、皆にもぜひ経験してほしいと思っています。

同僚や自分自身が以前より仕事にこだわるようになり「考える組織」になった

藤波:エバンジェリストプログラムを通して、「考える組織」になったという実感があります。

山口さんと隣の席に座ること多いのですが、最近は「これってどうやったらお客さんに伝わりますかね?」といった会話をよくするようになったんです。パッケージで提供しているので、毎回同じ説明でも良いですが、毎回“どう伝えるか”を工夫しているんですよ。まだ入社して数ヶ月のメンバーが、そこまで意識して行動しているというのは、組織にとって大きな変化だと感じています。

山口:嬉しいですね。(笑)

西川:僕もよくそれ見てますよ!どうして変わったんですか?山口さん、自分の仕事にすごくこだわってますよね。

山口:無意識でした。どうして変わったかは自分でも分かりませんね(笑)

サービスが売れるかどうかは、機能や精度の良し悪しもありますが、結局大事なのはお客さんの“納得感”だと思っています。「なぜこのサービスがこういう形で提供されているのか」を、自分の言葉で説明できるようにしておかないといけないですよね。まだ入社して1年も経っていない自分が、過去に作られたサービスの価値を伝える立場にあるので、そこは突き詰めないといけないと感じています。

西川:まさに時空間の振り子じゃないですか。SCDOSに関わる皆さんに聞いてもらって、共感してもらえたら嬉しいですね!

藤波:私もお客さんに納得してもらえる伝え方をより考えるようになったり、提案書をつくる際も妥協せずに、より精度を高めるために粘れるようになったという実感があります。

仲間と思える範囲が広がり、同じ温度で話せるようになった

大磯:私は今回の研修を通じて、「仲間」や「チームメイト」と思える範囲が広がった感覚を得られました。今回のプログラムには、SCDOSを実際にシステム開発してきたメンバーと、私たちのように営業メンバーが一緒に参加していたのですが、これまでは両者の間に、どこか温度差のようなものを感じていたんです。でも研修で、立場を越えていろんなテーマで会話を重ねていくうちに、だんだん視点が近づいて、同じ温度感で話せる関係になっていったのを実感しました。

尾和:本当は目標は同じでワンチームにならないといけないのに、組織の中で役割が違うから話が噛み合わなかったり、壁を感じるみたいな会社もよくあると思うんです。だから、大磯さんの話で、仲間が増えたと思えたというのを聞けて嬉しいです。

更なるチャレンジに立ち向かう覚悟と意思が芽生えた

西川:今回のプログラムで、目指しているところが皆同じだと体感できたんだと思います。社内のグローバルカンファレンスの中でSCDOSに関して紹介・ディスカッションする機会があったのですが、その際に海外でも「SCDOSをプロモーション・活用していこう」という方針が示されました。それが、すべての転機でしたね。そこから半年かけて、グローバル展開を見据えながら、SCDOSの本質的な価値を絞り直したり、事業計画を見直す機会がありました。

もしエバンジェリストプログラムをせずに、僕やもう一人のリーダーと以前の状況を引っ張っていくことになっていたら、高い要求を受け止めきれなかったと思います。でも、皆で準備してきたからこそ、「これは乗り越えられる」と思えたんですよね。

尾和:プログラム後、米国のロサンゼルスの支店にSCDOSの説明しに行かれたんですよね。以前より自信と覚悟を持ってSCDOSを語れるようになったことで、米国のロサンゼルスの支店にSCDOSを説明しに行く依頼が来て、米国出張の機会ができたとお伺いし、とても嬉しかったんです。現地から電話で「グローバルエバンジェリストになりました」とご連絡をいただきました。

SCDOSの価値や未来像を自信を持って語れたという手応えがあったのだと分かり、大変嬉しかったです。ご自身としても、過去のプロセスを追体験する中で、改めてSCDOSの価値や意味が見えてきたという感覚があったのでしょうか?

西川:そうですね。サービスの生い立ちを自分自身が追体験できて、SCDOSが大切にしてきたことの輪郭が改めて見えてきたんだと思います。これまで培ってきた経験をあらためて追体験し、マインドセットが整って、”グローバルでも戦える心”が鍛えられたというか。だから高い要求にも応え切れたんだと思っています。そして今、来季のスタートに向けて、心機一転、“全員がエース”と言えるようなタレント集団をつくっていきたいという思いが強くあります。「いい人を採用してくる」のではなく、全員が成長してその水準に到達していくチームをつくりたいという意味で。そう考えるようになったのは、自分自身の大きな変化でしたね。

半澤:会社ってある程度の期間が経つと「あの人は元々素質があるからできるんだよね」と言って、どこかで逃げ道を作ってしまう人って出てきますよね。言ってしまいがちだし、逃げてしまいがち。でも、“素質のある人だけを集めて組織を作る”なんて、現実にはない話です。だからこそ、どう引き出すかが大事なんだと思います。皆にはそれぞれ異なる素晴らしい力があるから。

尾和:そうですよね。個人が力を引き出して活躍すると言えば、大磯さんはアメリカのロサンゼルスへの海外研修が決まっているんですよね。どんな風に活躍していきたいみたいなビジョンってありますか?

大磯:SCDOSには5年間関わってきましたし、渡米前の良いタイミングでこのエバンジェリストプログラムを受けさせていただいたので、現地にも伝えられるように頑張りたいと思います。

未来から見た時に、エバンジェリストプログラムが“ターニングポイント”になる

タイミングとチャンスは付いてくる。”まずは今やることが大切”

尾和:会社としても大きな転換期にありますが、チャンスってやっぱり、“動いている人”にしか巡ってこない気がしています。皆様にいろんな機会が舞い込んでいるのは、それだけ動き続けているからなんだろうな、と感じました。

西川:将来、大磯さんがアメリカから戻ってきて、「あなたにとってビジネスの転機はどこでしたか?」と聞かれたとき、きっと「アメリカに海外研修に行ったことです」ってなるとは思うんです。でも、深掘りしていくとこのエバンジェリストプログラムって1つの”ターニングポイント”になると思うんです。

いろいろなことが同時に動いていたなかで、たまたまこのプログラムを最速で実施したのが、会社が大きく変わる直前であり、大磯さんがアメリカに行く直前でもあった。偶然に見えて、実は動いていたからこそ、タイミングも機会も連動してやってきたんだと思うんです。こういう機会は動いているからこそ、それに連動して付いてくるんですよね。

プログラムで得た視座はこの先キャリアを築いていく上での一生の財産に

組織を引っ張っていくという自覚とマインドセットを若手にも

藤波:マインドセットの変化としては、「強いリーダーが牽引する」以外にも、「全員が同じ方向を向いて進んでいく」というやり方もあるのだと気づけたことですね。

西川:そのような組織は”水平競争型”と言われますが、特徴は全員が周囲を見ながら同じ目標に向かっていることです。これは今の時代に合っていると感じますし、特に今の時代には、強いリーダーに引っ張られるよりも、共感をベースに全員で進むスタイルのほうがしっくりくるように思います。

藤波:今は、過去の成功の持続や再現だけに依存するやり方には限界が来ている時代だと感じています。だからこそ、これからは皆で考え、共に進めていく姿勢がより一層求められると感じています。

大磯:一つは、自分たちが携わっているSCDOSというサービスの価値を、しっかりと言葉で伝えられるようになったこと。もう一つは、他部署や他社の人たちと同じテーマで対話することによって、仲間が増えた感覚を得られたことです。その結果、自分がこのサービスを担っている一員なんだという自覚と、それを伝えていく自信が生まれたと思います。

将来を見据える姿勢やマインドセットを養う

山口: もしこの研修が単に過去を学ぶためだけのものだったら必要なかったのかなと思います。でも、過去を学んで、将来どうなっていくかを想像できたから意味があったのだと思います。

モノやサービスを作った人は、そのうちいなくなり、その後を誰かに引き継いでいったら、どんどんその話って薄まっていってしまい、同じように語れなくなってしまうと思っています。語れなくなったサービスを語っていくのではなく、新しいことを考えていかなければいけません。新しいことが中核にくる未来もありますよね。そうなった時のために、将来を見据えて考える姿勢が必要だと強く感じていますし、まさにそうしたマインドセットを養える機会が、このプログラムだったのだと思います。

今後の意気込みー未来のSCDOSで生み出したい感動

他人の可能性を信じ、全員が最大限の力を発揮

半澤:皆さんのいいコメントが、本当に嬉しいですね。これから意思決定の立場になっていく皆さんには、やはり他者の可能性を信じられる人であってほしいと思っています。きっと誰しも、「人に任せるより自分でやった方が早い」と感じる場面があると思うんです。でも今回のプログラムは、まさにそのやり方から一歩抜け出すタイミングとして、すごく良い機会になったんじゃないでしょうか。

一言で言うなら、”チームの才能を爆発させるきっかけになった”と思っています。

尾和:お!嬉しいー!素晴らしい!!

西川:確かにそうですね!他者の力を信じられるというのは、裏を返せば、チームの才能爆発ですね。信じるからチームのメンバーがイキイキと力を発揮して、それぞれの花を咲かせていくと。それが「全員エース」のチームですね。

変革を届け、「ありがとう」が溢れるサービスへ

尾和:もう一つ聞いてみたいのは、Bulldozerのパーパスは「感動の総量を増やす」っていうのを掲げてるんですよね。この”感動”というのは、新しい概念や価値が世の中に出てくるときに起こると思っています。それを生み出すのに欠かせないのが一人一人の「才能」。皆様はSCDOSで社会やお客様にどんな感動を生み出していきたいですか?

半澤:感動って「ありがとうございます」って言っていただくことだと思っていて、SCDOSが「ありがとう」をいっぱい集めるサービスでありたいと思いますね。「ありがとう」と言われることは、ストレートにすごく嬉しいですし、それを継続させるにはやっぱりチームの成長も必要ですし、サービスの形も変えていかなければいけない。自分たちがいなくなった時に先細りしていくんじゃなくて、今の何倍もの人たちがSCDOSを語ってくれる未来だったら嬉しいなと思います。

西川:そうですね。SCDOSというソリューションを持つロジスティードとして認知されるようになりたいですね。

山口:物流って運んで当たり前、やって当たり前なので、このサービスがあって良かったと言われるところまでやっていきたいなと思っています。

大磯:学生とお話しする機会も多いのですが、物流会社はどうしても地味なイメージを持たれることが多いです。ですが、私たちは、そんな社会全体の印象を変えられるような「かっこいい」と思ってもらえるサービスに携わっていると感じます。だからこそ、お客様も含めて、社会の考え方や印象を変えられるようなサービスで価値をお届けしていきたいですね。

藤波:私のモチベーションは、やっぱり「お客様をどう変革できるか」ということなんです。お客様をどう変革できるかが、僕たちに課された使命だと思っています。今回のプログラムを通じて、一緒に取り組む仲間がいるという心強さを感じられたので、これからは、そんな仲間を引っ張っていけるようになりたいです。

尾和:皆様本当にありがとうございました!ぜひ、才能爆発させて、SCDOSの価値を国内のお客様にも、海外にも、次の世代にも情熱をもって伝えていける、そんなエバンジェリスト1期生でいてください!

他企業様の事例をみる

Contact

資料のダウンロード・

お問い合わせはこちらへ

「アート思考、良さそうだけどピンときてない・・・」「うちの組織にどう適用したらいいかわからない」

そう思うのは自然なことです。どんなことでもお気軽にご相談ください。